医工学コース

准教授 杉 剛直 (SUGI Takenao)

E-mail:sugi [at] cc.saga-u.ac.jp (メールアドレスは [at] を@に変更してください)

|

|

| 専門分野: | 医用生体工学・生体材料学,医用システム,リハビリテーション科学・福祉工学,制御工学 |

| 所属学会: | Institute of Complex Medical Engineering,日本睡眠学会,日本生体医工学会,日本電気学会,計測自動制御学会,日本臨床神経生理学会 |

佐賀大学教員総覧データベース 研究室HP

人の脳は神経細胞で構成されています.神経細胞同士は互いに結合して情報をやり取りしていますが,その際に微弱な電気信号が発生します.この神経細胞から発生する電気信号を,頭皮上につけた電極から記録したものが脳波と呼ばれるものです.脳波には,脳の活動に関する様々な情報が含まれています.この脳波の特徴を,コンピュータを使って解析する研究を主に行っています.具体的な研究テーマを以下に紹介します.

脳波自動判読システムの開発

脳波自動判読システムの開発

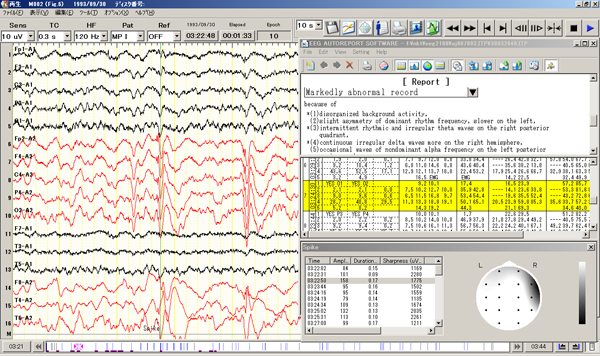

脳波には脳機能の基本的情報が含まれていますので,病院などでは異常の診断に脳波検査を利用します.特に,てんかんの診断に脳波検査は欠かせません.脳波の判読は,専門の訓練を受けた医師によって行われますが,かなりの経験と知識を必要とします.この複雑な脳波判読の手順をコンピュータによって自動化することを目指して,医学部の研究者,脳波計メーカーの技術者と共同研究を進めています.現在,脳波自動判読システムは製品化にこぎつけ様々な施設で利用されるに至りましが,熟練した医師に比べると未だ足りない部分が多く,更に発展させるべく研究を続けています.(図1)

図1.脳波自動判読システムの画面

ICUの脳波自動モニタリング・システムの開発

ICUの脳波自動モニタリング・システムの開発

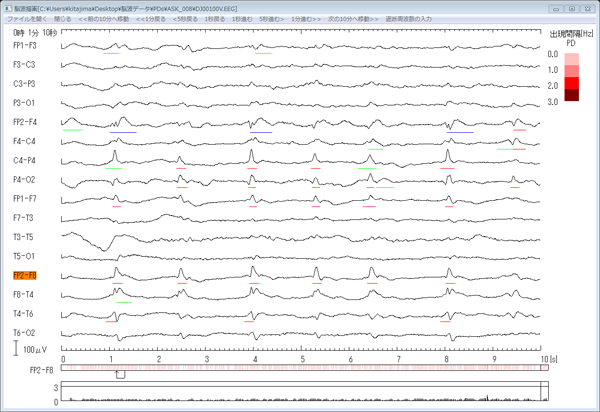

救急病院の集中治療室(ICU) には,脳梗塞などで脳に損傷を負った患者さんが搬送されてきます.手術や投薬などの緊急措置を行った後は経過を観察していくことになりますが,その際,長時間にわたって脳波を観察することで脳の状態を正確に把握することが可能となります.特に非痙攣性てんかん重積と呼ばれる状態は,脳波検査を行わないと把握することができません.しかしICUの現場で,脳波診断のできる専門医は限られているため,コンピュータによる支援システム開発が求められています.脳神経外科の先生,脳波計メーカーと共同で,ICUの脳波自動モニタリング・システムの開発を行っています.(図2)

図2.ICU脳波自動モニタリング・システムの画面

視覚情報に関連した脳波解析

視覚情報に関連した脳波解析

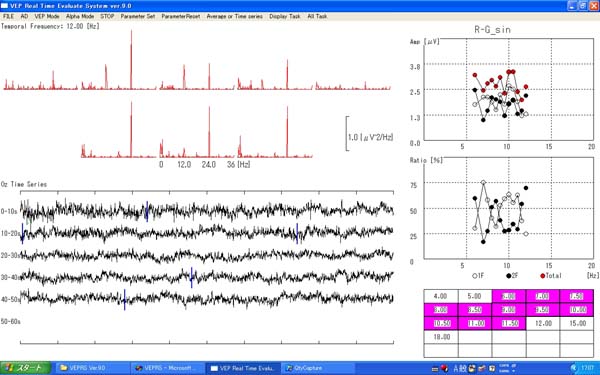

視覚刺激に伴って,後頭部にある視覚野を中心に視覚誘発電位(VEP)が出現します.VEPを解析することで,脳内の視覚情報処理過程を把握することができます.視覚刺激の条件には,色や明るさ,周波数といった基本的なものから,動きや立体など様々なものがあります.このVEPの特徴を解析する研究を,医学部の先生と共に行っています.また,VEPの記録は長時間に及ぶ骨の折れる作業です.このVEP記録を支援するためのシステム開発も行っています.(図3)

図3.視覚誘発電位の記録解析システムの画面

睡眠脳波の解析

睡眠脳波の解析

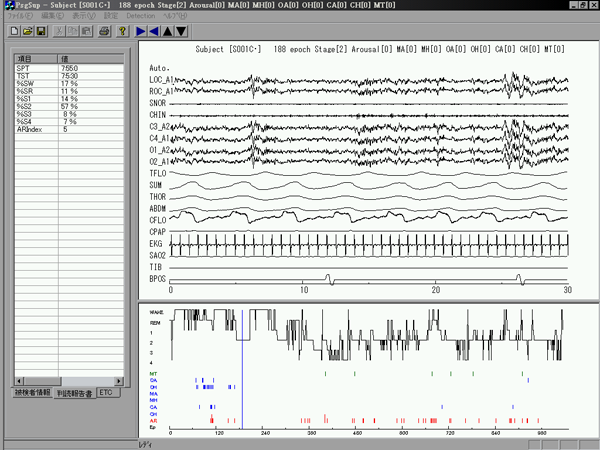

人の睡眠はレム睡眠やノンレム睡眠などに分類され,これを睡眠段階といいますが,この状態を判断するのが脳波を中心とした睡眠ポリグラフです.睡眠ポリグラフの脳波特徴の解析,睡眠段階の自動判定法の開発を行っています.これまでに,睡眠時無呼吸症候群に対する睡眠ポリグラフの自動解析システム開発などを行ってきました.また,脳波ではありませんが,メーカーと共同で心拍や呼吸の情報から睡眠状態を簡便に推定する研究も行っています.(図4)

図4.睡眠脳波の自動解析システムの画面

|

|

|

|